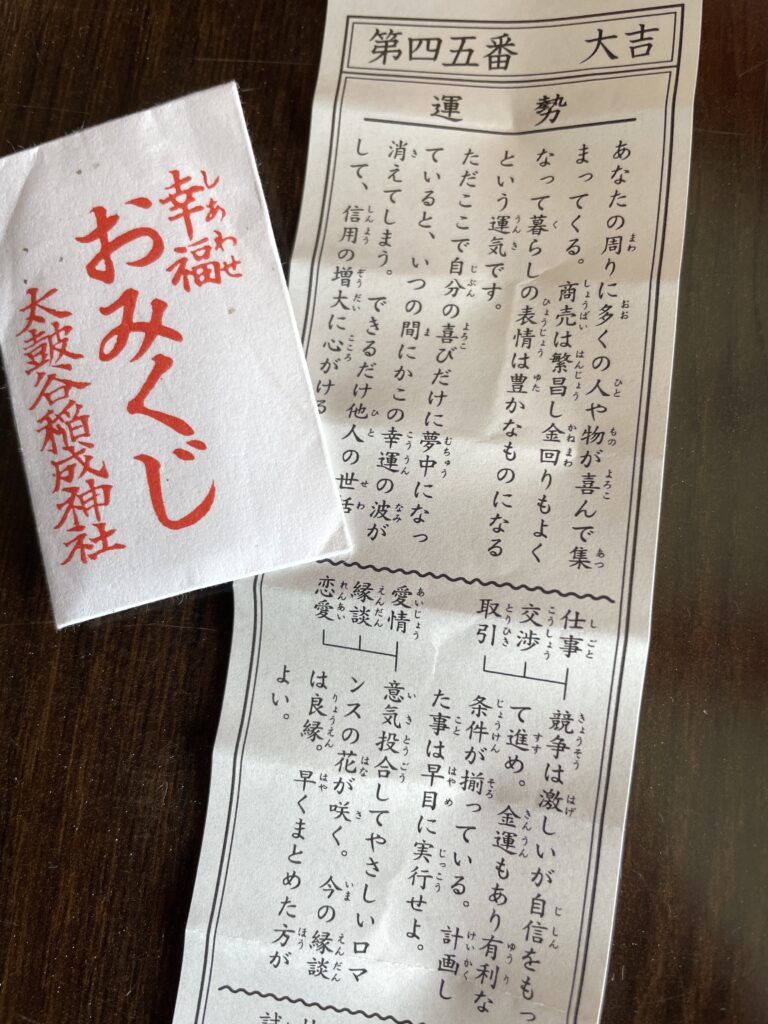

津和野町にある日本五大稲荷のひとつ

太皷谷稲成神社は安永2年(1773年)に津和野藩主7代亀井矩貞(かめいのりさだ)公が津和野藩の安穏鎮護と

領民の安寧を祈願するため、三本松城(津和野城)の鬼門にあたる東北端の太皷谷の峰に、京都の伏見稲荷大社から

斎き祀ったのが始めです。

お供えのあげ。

願望成就の「成」をとって「稲成」と表記しています。願望成就のほか、商売繁盛、開運厄除の神として

信仰を集めており、特に正月の初詣には毎年数十万人の参拝客が押し寄せます。

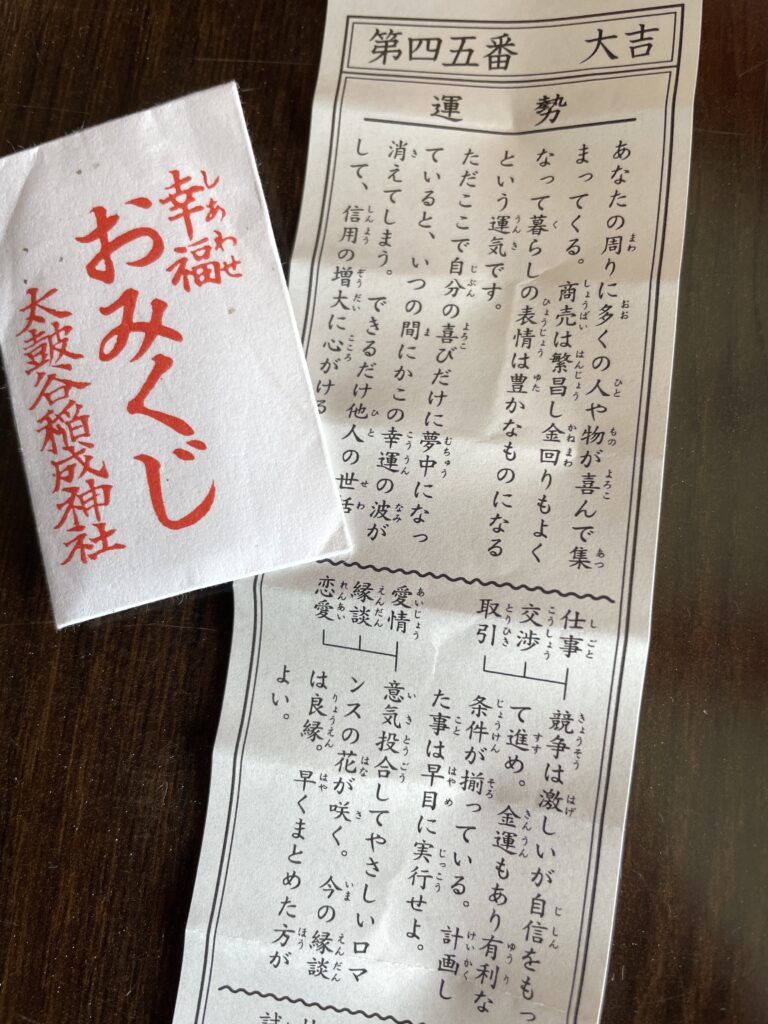

津和野町にある日本五大稲荷のひとつ

太皷谷稲成神社は安永2年(1773年)に津和野藩主7代亀井矩貞(かめいのりさだ)公が津和野藩の安穏鎮護と

領民の安寧を祈願するため、三本松城(津和野城)の鬼門にあたる東北端の太皷谷の峰に、京都の伏見稲荷大社から

斎き祀ったのが始めです。

お供えのあげ。

願望成就の「成」をとって「稲成」と表記しています。願望成就のほか、商売繁盛、開運厄除の神として

信仰を集めており、特に正月の初詣には毎年数十万人の参拝客が押し寄せます。