熊本へ!

天守閣全体の復旧が完了し、現在は最上階からの眺めを楽しめるようになりました!

慶長12(1607)年、茶臼山と呼ばれた台地に加藤清正が当時の最先端技術と労力を投じて、名城熊本城を完成

熊本城年表

| 天正16年(1588) | 加藤清正、肥後北半国19万5千石の領主として隈本城(古城)に入る |

|---|---|

| 天正18年(1590) | 隈本城の改修に着手 |

| 慶長4年(1599) | 茶臼山に新城(熊本城)の築城着手か |

| 慶長5年(1600) | 関ヶ原の戦い。この頃大天守完成 |

| 慶長12年(1607) | 新城が完成し、隈本を熊本に改称 |

| 慶長16年(1611) | 清正、49歳で死去。息子忠広が二代藩主となる |

| 寛永9年(1632) | 加藤家が改易となり、細川忠利が肥後へ入国 |

| 寛永17年(1640) | 忠利、宮本武蔵を招き、現在の千葉城町に屋敷を与える |

| 宝暦5年(1755) | 二の丸に藩校時習館開校 |

| 明治4年(1871) | 廃藩置県 |

| 明治7年(1874) | 城内が陸軍用地に編入。本丸に熊本鎮台本営が移転 |

| 明治9年(1876) | 神風連の変 |

| 明治10年(1877) | 西南戦争。火災で天守・本丸御殿などを焼失 |

| 明治22年(1889) | 熊本地震(金峰山地震)で被災 |

| 昭和8年(1933) | 宇土櫓ほか12棟が国宝に、石垣・堀が史蹟に指定 |

| 昭和25年(1950) | 国宝建造物が重要文化財に改称 |

| 昭和30年(1955) | 特別史跡に指定 |

| 昭和35年(1960) | 鉄骨鉄筋コンクリート造で大小天守を再建 |

| 平成10年(1998) | 熊本城復元整備事業始まる |

| 平成28年(2016) | 熊本地震で被災 |

| 平成29年(2017) | 熊本城天守閣本格復旧に着手 |

| 令和3年(2021) | 熊本城天守閣復旧完了 |

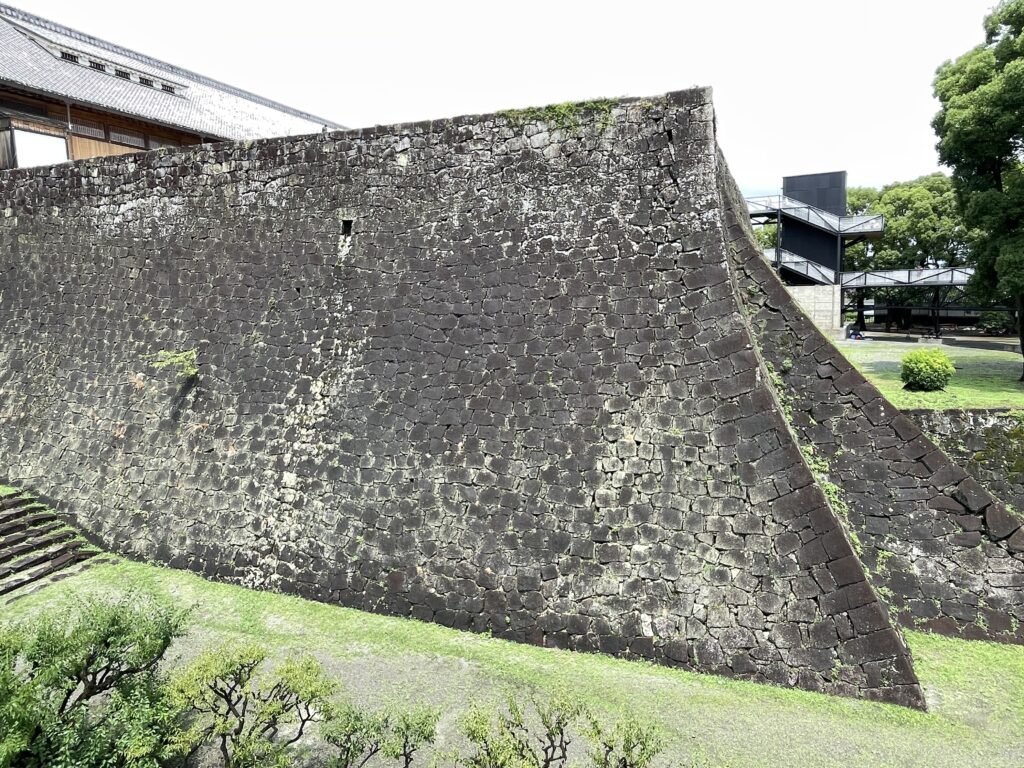

熊本城の石垣 武者返し

武士はもちろん、身軽な忍者でさえも、登れないことから武者返しと呼ばれています。

本丸御殿の床下には闇り通路と呼んでいる石垣でできた地下通路。

地下通路は、日本全国の御殿建築のなかでも異例のもので、御殿への正式な入口も地下に。

リニューアルした展示は、熊本城の「天守」の歴史にクローズアップし、築城から西南戦争での焼失、

昭和35年の天守再建、 平成28年熊本地震での被災と復旧までを模型・映像などで分かりやすい解説。

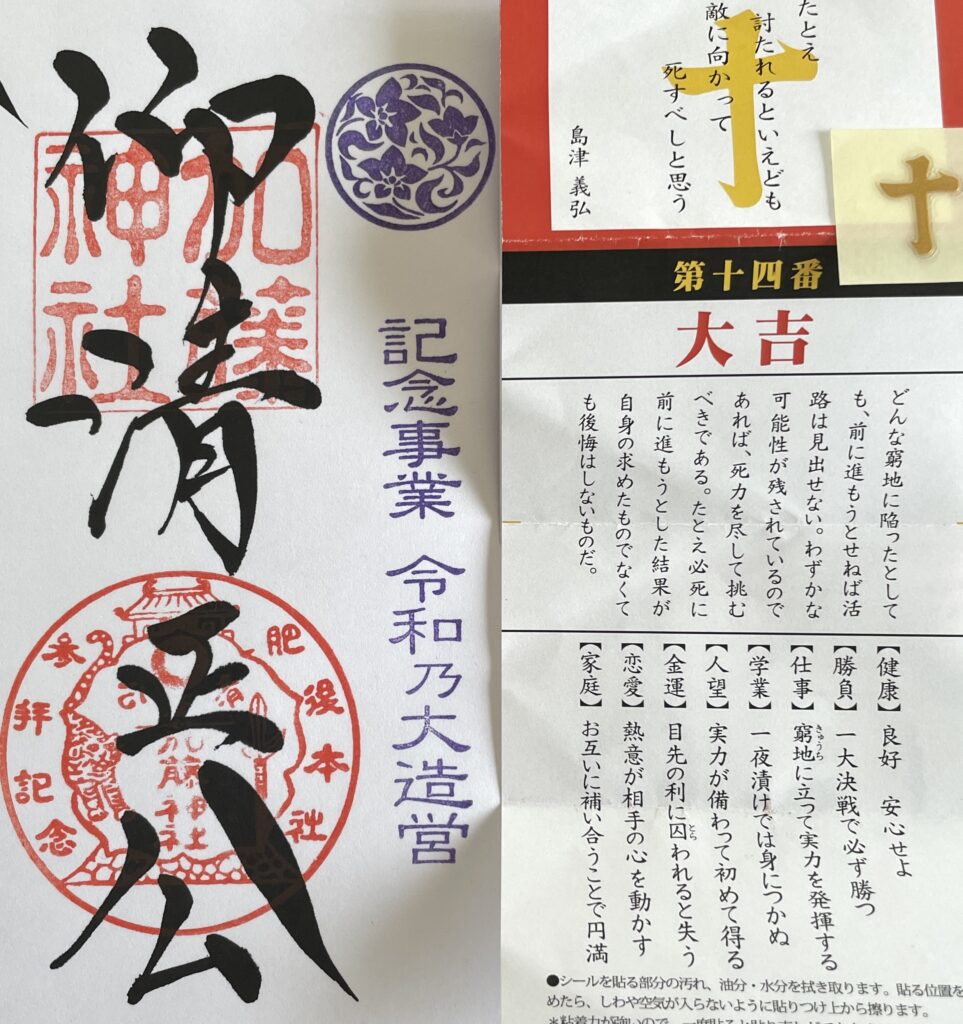

清正公の素晴らしさをしみじみと、加藤神社へ参りました!

加藤清正公永禄五年(1562)~慶長十六年(1611)

戦国時代の智仁勇兼備の模範的武将として、また、熊本に於ては、日本三名城・日本三堅城の一つである熊本城の築城と、

それにははじまるところの富国安民の国づくり政策を推し進められた方であります。

熊本城の静観

近望の名所として雑誌等に掲載、結婚式の前撮写真の最高のロケーション

清正公が文禄の役の記念として持ち帰られたものであり、帰国後に於ける橋づくりの原型とされたもの

この銀杏の樹は、慶長六年(西暦1601年)より慶長十二年の熊本城築城の際、大天守前の銀杏と共に、

加藤清正公がお手植えされたものと伝えられています。